1944年、世は太平洋戦争の真っ只中。廣川輝雄は長崎・佐世保に生まれた。まだかろうじて日本本土への空襲がなかった頃である。しかし、1945年の春。ついに佐世保の実家に焼夷弾が落とされた。幸いにも不発に終わり火災にはならなかったが、黒い鉄のカタマリは2階の瓦屋根から床まで大きな穴を開けた。

佐世保は、言わずと知れた軍港の街である。焼き尽くされるのはもはや時間の問題だった。一家は身を守るため、福岡に疎開。そのすぐ後に、廣川は1歳の誕生日を迎えた。初めの爆撃から約2ヵ月半経った後、あの爆撃機B-29が佐世保に襲来。たった2時間で千トン余の焼夷弾が投下され、街は灰と化した。もしもあの時すぐに逃げていなければ、廣川はこの世にはいなかったかもしれない。賢明な判断だった。

空襲で焼け野原になった佐世保の街

空襲で焼け野原になった佐世保の街

16歳になる少し前まで、そのまま変わらず福岡で過ごした。縫うことが大好き。細かいことをするのが大好きだった少年期。母は縫い物が得意で、教員だった父の趣味は編み物だった。父の編み物で出る色とりどりの毛糸の糸くずを集め、それを並べて画用紙いっぱいに絵を描くのが何より好きだった。中学に上がった頃には、母が使っていた足踏みミシンで破れたりほころんだりした服を直していた。いま思えば、この恵まれた環境が少年廣川をものづくりの道に進ませたのだろう。

実は工業高校に進みたかった廣川だが、両親との衝突で工業高校への進学を断念せざるを得なくなった。それと時を同じくして、東京で仕立て屋「早野洋服店」を営んでいた遠い親戚から「東京で仕事しないか」と声がかかった。ここで、廣川は覚悟を決めた。けれども、「あんたは東京に憧れて行くんだから、もう帰ってくるんじゃないよ」廣川に母は冷たかった。

結局、勘当同然で家を出た15歳の少年は、21歳になるまでたったの一度も故郷を訪ねることはなかった。それからずっと東京暮らし。九州男児であるはずの廣川の口からあの特徴的な九州弁が出てこない訳はこのためだ。

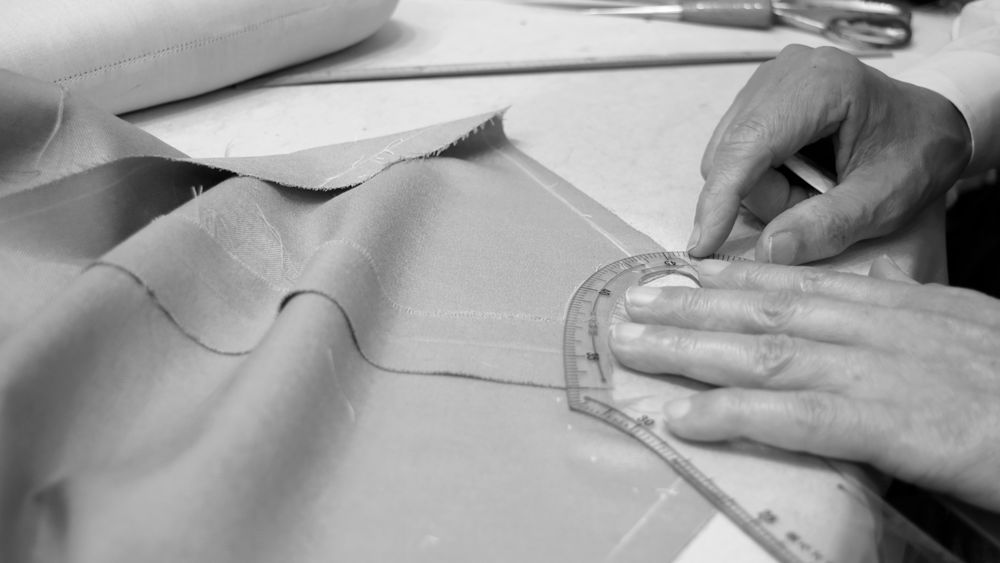

早野洋服店に入り、入店2日目にはもう服を縫い始めた。見習いならば普通は針の持ち方から覚えるのだが、母の影響で縫い物ができた廣川はすでに針を持つことができた。さらに足踏みミシンが使えたため、入店した次の日にはいきなり縫製を任されたのだ。後から聞いた話では、これを見た同期の2人に先輩だと思われていたのだとか。これが廣川の「丁稚奉公」の始まりだった。

初めて自分で縫い上げた服は、パンツだった。パンツが1日半で仕上げられるようになるまで、およそ1年。そのあとは”出来上がりのジャケット”を勉強した。”出来上がりのジャケット”とは何のことか。廣川が丁稚に入った当時は、日本に既製服(プレタポルテ)の時代がやってくるほんの少し前。スーツやモーニングコートなどはまだまだオーダーでしか着ることができなかった時代である。

当時の人々は誂えた服が傷むと、「まだもったいないから」と裏返しに作り変えて大切に1着を着続けた。裏返してしまうと胸ポケットは反対の位置になるが、とにかく仕立て服は高価なもの。着られればいいのだ。このことについては、富裕層よりもどちらかというと中間層以下の顧客が大半だった個人の洋服店でないとまず知らないだろう。富裕層ならばわざわざジャケットを裏返して着る必要はないからだ。”出来上がりのジャケット”を裏返しに作り変えるこの仕事は、訓練としてもすぐれて理に適っているといえる。ジャケットの玉淵やダーツ・ポケット・肩回りなどすべて分解して、服の構造を理解しながら覚えることができるのだ。

廣川がジャケットの裏返しを習得するまで、およそ1年半。この時にはパンツを1日で縫えるようになっていた。技術の習得に貪欲な廣川は、店主にパンツの仕事を2本もらい同時進行で作り続けた。その場で同じ工程を繰り返すため、覚えるのが速くなるのと同時に仕事のクオリティもアップデートされるのである。それができるようになると、ようやく職人の下に付いて一から教えてもらうことができた。

2年目からは職人の指導から離れ、ジャケット作りをすべてひとりで任された。廣川は教わったことを覚えるまで、布団の中で何回も何回もノートに書き溜めて復習していた。残念ながらこのノートはもう存在しないが、今も昔も廣川が自分に厳しいことに変わりはない。このような徹底的な下積み時代があってこそ今日の廣川ある。

ちなみに、早野洋服店の売り上げは月35~40着。1着の売値は、3万5千~4万円。一人前の職人の工賃は1着4500円で、一人につき月8~9着ほど縫い上げていた。注文はツーピースのシングルブレステッドにノッチドラペルが多かった。

今ではほとんど耳にする機会がない「丁稚奉公」という言葉。「丁稚奉公」は若いうちから職人の元に住み込み、働きながら技術を得るという教育制度だ。古くは江戸時代の武家や商家に最も盛んで、子どもたちは10歳前後から「丁稚(江戸ことばでは「小僧」)」として奉公先に仕えたのである。この制度は、昭和以降おそらく高度経済成長期に入る頃までにはだいぶ少なくなっていった。日本のものづくり業界では、その昔は多くの若者が職人の元に奉公しながら技術を身につけた。

廣川がいた早野洋服店の場合、丁稚の休みは第1日曜と第3日曜の月2回。仕事時間は9時~21時まで。休憩はお昼に1時間、夕方に30分。全員、寮に住み込んでいた。仕立ての仕事以外にも台所仕事や食材の買い出し、子守が丁稚の役目だった。廣川にとっては好きなことができていた。だから辛いと思ったことはなかった。ただ、周りの仲間たちが盆暮れの休みに帰省するなかで、自分だけは実家に帰れずひとり東京に残らなければならなかったのは、やっぱり少し寂しかった。

1960年代当時の丁稚の小遣いは月に1500円。奉公先は1回の休みにつき750円の小遣いをくれた。他のテーラーでは、月に500円のところもあったという。ちなみに、当時の大卒初任給は1万2千円。タクシー初乗り運賃は60円。コーヒー1杯60円、ラーメンは25円。邦画の封切り100円 、銀座の洋画の封切り150円だったと廣川は記憶している。しかし、廣川が使ったのは1日250円。500円は貯金。休日は映画館に行き、床屋で散髪をして呑んで帰った。この時に覚えた酒は、今でも廣川の生活に欠かせない。1964年、東京で成人式を迎えた。この頃から、ようやく世の中に既成のスーツが出始めたのだった。

(後半に続く)

BACK NUMBER